대학내일

정답은 없지만 해답은 여러 개

삶에 정답이 없다는 건

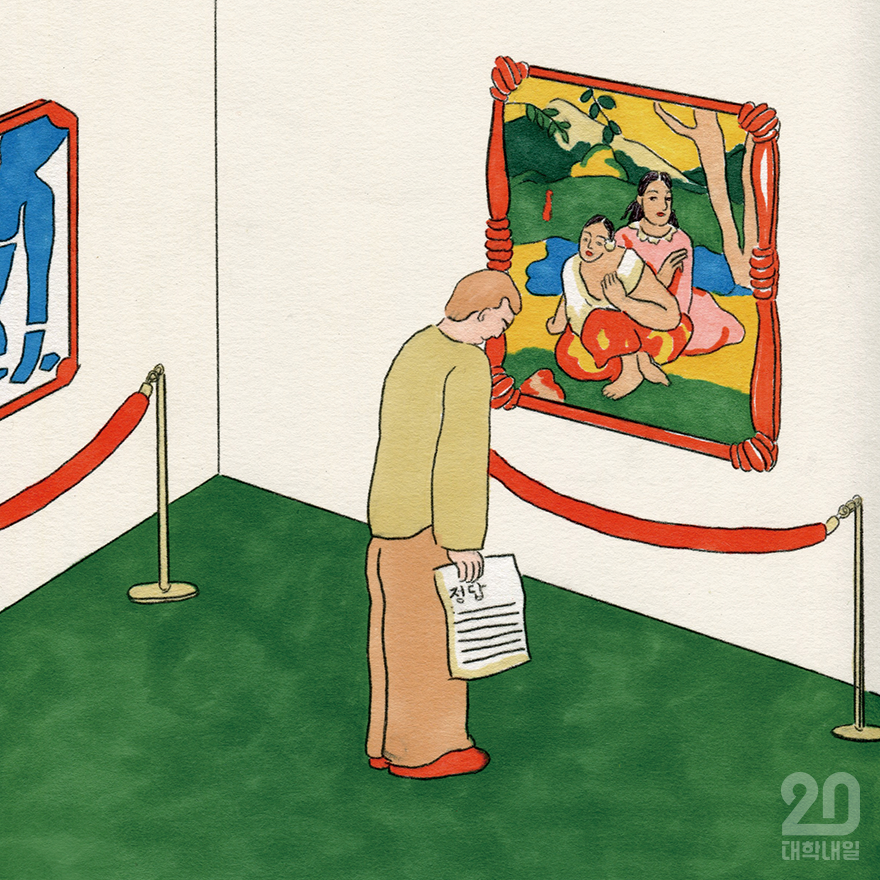

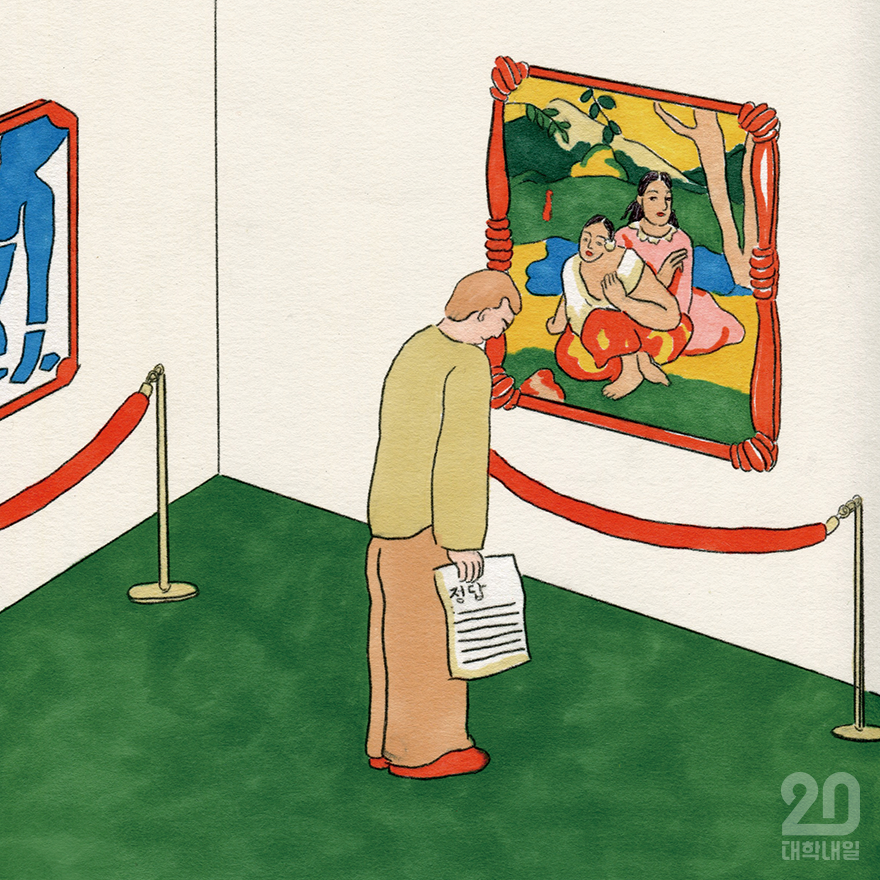

스물두 살 무렵 처음으로 유럽 배낭여행을 갔을 때, 제일 신기했던 건 미술관의 풍경이었다. 열 살 남짓한 아이들이 미술관 바닥에 자유롭게 흩어져 앉아 무언가를 그리고 있었다. 등 뒤로 가만 다가가서 훔쳐보니 아직까지 비어 있는 스케치북도, 무얼 그리는지 도무지 알 수 없는 것도 있었다.

어쨌든 아이들 얼굴에는 초조해하거나 어려워하는 기색이 없었다. 친구의 그림을 기웃거리며 뭔가 말하기도 하고, 공원에 소풍 나온 것처럼 나른한 표정으로 눈앞의 명화를 들여다보고 있기도 했다. 그것은 조금 생경한 풍경이었다.

마음에 드는 그림 앞에 한나절 앉아 있으면서 내가 느낀 것, 생각한 것, 지금 내 마음이 움직인 부분 등을 빈 종이 위에 그려본다. 거기엔 당연히 정해진 답이랄 게 없으니, 모두의 그림은 다를 수밖에 없다. 각자 자기 마음을 받아쓰기 하듯 종이 위에 그려나가면 될 뿐이다. 나는 아이들이 각자 찾았을 답, 그리하여 빈 종이 위에 그려낼 감상이 궁금했다. 그것은 그림의 작가나 연도를 외게 하는 것이 아니라, 그림을 ‘보게 하는’ 교육이었다. 무엇을 느꼈는지 자신과 대화하고, 친구와 나누게 하는 교육.

부러운 마음이 그리 짐작하게 했는지 몰라도, 나는 이 아이들이 커서도 미술관을 자연스레 찾는 어른이 될 거라 생각했다. 유럽에 왔으니 해야 할 것 같은 숙제를 하듯 이곳에 들른 나와는 달리. 학창 시절에 나는 책 읽기를 꽤 좋아하는 아이였다.

오빠가 책장에 꽂아둔 만화책을 까치발로 꺼내 읽었고, 그런 다음엔 몇 안 되는 아빠의 책들로, 다락방에서 먼지만 쌓여가던 삼촌이나 고모의 책들로 옮겨 갔다. 읽는 즐거움을 우연히, 그것도 스스로 발견했기 때문에 누가 시키지 않아도 자연스레 늘 무언가를 읽고 쓰던 시기를 지나자, 본격적인 암기의 시기가 도래했다.

선생님은 교과서에 실린 소설이나 시의 한 구절에 밑줄을 긋고 이것이 무엇을 ‘뜻하는지’ 물었다. 무엇이 느껴지는지, 무슨 생각이 드는지 물은 게 아니었다. 아이들은 우물쭈물했다. 선생님은 정답을 칠판에 적었다. 시험에 자주 출제되는 부분이니 외워두라고 했다.

입시를 위해선 꼭 필요하다고 했으므로 우린 모두 정해진 답을 열심히 외웠다. ‘어둠’은 시대의 암울한 상황, ‘아침’은 조국의 해방, 그런 식으로. 내가 느낀 것은 좀 다른데, 나 이 소설 좋아했었는데, 하는 생각이 들 때도 있었지만 ‘내 생각’은 답을 외는 데 방해만 될 뿐이었으므로 점점 지워나갔다.

읽는 일이 더 이상 재밌지 않았다. 나는 문학이 수학처럼 분명한 정답을 찾는 세계가 아니어서 좋았는데, 그 세계에도 정답이 존재하고, 그것을 외워야 한다고들 했으므로. 문학 교육이 무엇을 가르치려 했는지는 이해하지만, 안타깝게도 그런 식으로는 ‘작품 해석 능력’이란 게 키워지지 않았다.

정해진 답을 외우는 동안, 스스로 생각하고 느끼는 법을 잊어버리기 때문이었다. 나는 작품 대신 지문을 읽고 네 개의 틀린 답 사이에 존재하는 하나의 맞는 답을 찾아야만 했다. 내가 생각하고 느낀 것이 무엇인지 묻지도 않으며, 기껏 용기내어 말하면 그것은 틀린 답이라고 말하는 세계에서, 누가 자신의 생각과 느낌을 온전히 표현할 수 있을까?

작가 본인도 모르겠다고 답하는 상징과 은유를 누군가가 ‘정답 처리’할 수 있는 것일까? 생각하는 과정, 답을 찾아가는 과정을 생략한 채로 정답을 외도록 가르친 교육은 오히려 우리를 문학으로부터, 미술로부터 멀어지게 하고 말았다.

어른이 된 우리가 여전히 독서와 미술에 벽을 느낀다면, 그 안에서 계속 ‘정답’을 찾고 있기 때문인지도 모른다. 우리는 책을 읽거나 그림을 보며 ‘무언가를 느끼지 못하는’ 자신을 탓한다. 책이 어렵게 여겨지고 그림이 모호해 보일수록 그렇다. 알아야만 하는 것을 모르고 있는 자신이 문제인 것 같다.

그런 식으로는 어떤 관람도, 어떤 독서도 즐거울 수 없다. 마음을 움직이는 책을 읽고 그림을 만난다는 게 어쩌다 이렇게 어려운 일이 되었을까? 암기의 시대를 빠져나와 겨우 어려서의 독법을 회복한 내게, 그래서 『힘 빼기의 기술』에 나온 이런 이야기는 반가웠다.

밑줄을 긋고 메모를 하며 책을 아주 험하게 본다는 저자 김하나는 이렇게 말한다. “책 읽기를 강조하는 지엄한 말들은 어디나 넘쳐난다. 그리고 바로 그 이유 때문에 많은 사람들은 책 읽기를 숙제처럼 여긴다. […] 하지만 전혀 그렇지 않다. 독서는 대화다.

물론 내 반응을 작가가 알아차릴 수는 없지만 적어도 내가 책을 읽는 동안은 작가의 이야기를 듣고 나는 그에 반응하며, 즐겁게 대화를 나누는 것이다. 즐겁지 않은 대화를 억지로 할 필요는 없다. 모두가 위대하다고 하는 책도 마찬가지다.

모두가 위대하다고 하는 사람과의 대화와도 같이, 그는 나와 맞을 수도 있고 아닐 수도 있다.” 책을 읽는 일도, 그림을 보는 일도 대화라고 생각하면 쉬워진다. 친구와 대화할 때 정답을 정해두고 했던가? 우리는 상대의 생각을 그대로 흡수하기 위해서, 서로 똑같은 감상을 말하기 위해서 대화하는 게 아니다.

그저 요즘 생각하고 느낀 것을 말할 뿐이다. 더 정확하고 섬세하게 말하려 할수록 마음을 언어로 잘 옮길 수는 있겠지만, 거기에 정답이 있는 건 아니다. 그리고 아마 우리가 어떤 감상을 말하든, 작가라면 이렇게 답할 것이다.

“그렇게 느끼셨나요? 그것이 바로 이 작품이 말하려던 바입니다.” 하나의 정해진 답이 있다고 가정하면, 나머지는 모두 오답이 된다. 문학은 그렇게 말하지 않는다. A의 답, B의 답, C의 답이 있을 수 있으며 그 모두가 나름의 답이라 말한다. 네가 느낀 것이 옳다고.

그런 감상, 그런 해석도 가능하다고. 어쩌면 우리가 삶에서 멘토를 찾으려 하는 것도 마찬가지 아닐까? 사는 일에 정답이 있다고 생각해서다. 삶은 불확실성 투성이고 이번 생은 처음이라 아무래도 모르겠고, 그래서 우리는 고민할 필요 없는 ‘정답’을 바란다.

누군가 이미 찾아놓은 답이 있다면 그대로 따라 살고 싶기도 하다. 그런데 살아온 환경도, 가치관도, 바라는 미래도 다른 사람의 말을 그대로 믿고 따르는 게 내 삶에 무슨 도움이 될까? 누군가의 답은 다만 참고할 수 있을 뿐이다. 하물며 자신이 찾아낸 답 역시 삶의 시기에 따라 변하기도 한다.

그때는 이게 옳은 것 같았는데, 더 이상 옳지 않다고 여겨지는 시기도 온다. 그러니 ‘날 보고 있다면 정답을 알려달라’고 외치던 우리에게 필요한 답은 이미 다 우리 안에 있는지도 모른다. 삶에 정답이 없다는 것은, 언제든 고쳐 쓸 수 있다는 뜻이기도 하다.

나는 이 문제가 서술형 주관식인 점이 특히 마음에 든다. 우리는 그저 삶을 통해 긴 답을 써나가는 중이니, 타인의 답을 받아 적으려 하지 말고 각자 자신의 답을 풀어가면 된다. 다행인 것은 자기만의 의미 있는 답을 적어나가는 사람이 있다면—그것이 모두의 정답이 될 순 없겠지만—또 다른 누군가를 성장시킬 수 있는 해답이 되어주기도 한다는 것. 그렇다면 삶 역시도 대화라고 부를 수 있을 것이다.

어쨌든 아이들 얼굴에는 초조해하거나 어려워하는 기색이 없었다. 친구의 그림을 기웃거리며 뭔가 말하기도 하고, 공원에 소풍 나온 것처럼 나른한 표정으로 눈앞의 명화를 들여다보고 있기도 했다. 그것은 조금 생경한 풍경이었다.

마음에 드는 그림 앞에 한나절 앉아 있으면서 내가 느낀 것, 생각한 것, 지금 내 마음이 움직인 부분 등을 빈 종이 위에 그려본다. 거기엔 당연히 정해진 답이랄 게 없으니, 모두의 그림은 다를 수밖에 없다. 각자 자기 마음을 받아쓰기 하듯 종이 위에 그려나가면 될 뿐이다. 나는 아이들이 각자 찾았을 답, 그리하여 빈 종이 위에 그려낼 감상이 궁금했다. 그것은 그림의 작가나 연도를 외게 하는 것이 아니라, 그림을 ‘보게 하는’ 교육이었다. 무엇을 느꼈는지 자신과 대화하고, 친구와 나누게 하는 교육.

부러운 마음이 그리 짐작하게 했는지 몰라도, 나는 이 아이들이 커서도 미술관을 자연스레 찾는 어른이 될 거라 생각했다. 유럽에 왔으니 해야 할 것 같은 숙제를 하듯 이곳에 들른 나와는 달리. 학창 시절에 나는 책 읽기를 꽤 좋아하는 아이였다.

오빠가 책장에 꽂아둔 만화책을 까치발로 꺼내 읽었고, 그런 다음엔 몇 안 되는 아빠의 책들로, 다락방에서 먼지만 쌓여가던 삼촌이나 고모의 책들로 옮겨 갔다. 읽는 즐거움을 우연히, 그것도 스스로 발견했기 때문에 누가 시키지 않아도 자연스레 늘 무언가를 읽고 쓰던 시기를 지나자, 본격적인 암기의 시기가 도래했다.

선생님은 교과서에 실린 소설이나 시의 한 구절에 밑줄을 긋고 이것이 무엇을 ‘뜻하는지’ 물었다. 무엇이 느껴지는지, 무슨 생각이 드는지 물은 게 아니었다. 아이들은 우물쭈물했다. 선생님은 정답을 칠판에 적었다. 시험에 자주 출제되는 부분이니 외워두라고 했다.

입시를 위해선 꼭 필요하다고 했으므로 우린 모두 정해진 답을 열심히 외웠다. ‘어둠’은 시대의 암울한 상황, ‘아침’은 조국의 해방, 그런 식으로. 내가 느낀 것은 좀 다른데, 나 이 소설 좋아했었는데, 하는 생각이 들 때도 있었지만 ‘내 생각’은 답을 외는 데 방해만 될 뿐이었으므로 점점 지워나갔다.

읽는 일이 더 이상 재밌지 않았다. 나는 문학이 수학처럼 분명한 정답을 찾는 세계가 아니어서 좋았는데, 그 세계에도 정답이 존재하고, 그것을 외워야 한다고들 했으므로. 문학 교육이 무엇을 가르치려 했는지는 이해하지만, 안타깝게도 그런 식으로는 ‘작품 해석 능력’이란 게 키워지지 않았다.

정해진 답을 외우는 동안, 스스로 생각하고 느끼는 법을 잊어버리기 때문이었다. 나는 작품 대신 지문을 읽고 네 개의 틀린 답 사이에 존재하는 하나의 맞는 답을 찾아야만 했다. 내가 생각하고 느낀 것이 무엇인지 묻지도 않으며, 기껏 용기내어 말하면 그것은 틀린 답이라고 말하는 세계에서, 누가 자신의 생각과 느낌을 온전히 표현할 수 있을까?

작가 본인도 모르겠다고 답하는 상징과 은유를 누군가가 ‘정답 처리’할 수 있는 것일까? 생각하는 과정, 답을 찾아가는 과정을 생략한 채로 정답을 외도록 가르친 교육은 오히려 우리를 문학으로부터, 미술로부터 멀어지게 하고 말았다.

어른이 된 우리가 여전히 독서와 미술에 벽을 느낀다면, 그 안에서 계속 ‘정답’을 찾고 있기 때문인지도 모른다. 우리는 책을 읽거나 그림을 보며 ‘무언가를 느끼지 못하는’ 자신을 탓한다. 책이 어렵게 여겨지고 그림이 모호해 보일수록 그렇다. 알아야만 하는 것을 모르고 있는 자신이 문제인 것 같다.

그런 식으로는 어떤 관람도, 어떤 독서도 즐거울 수 없다. 마음을 움직이는 책을 읽고 그림을 만난다는 게 어쩌다 이렇게 어려운 일이 되었을까? 암기의 시대를 빠져나와 겨우 어려서의 독법을 회복한 내게, 그래서 『힘 빼기의 기술』에 나온 이런 이야기는 반가웠다.

밑줄을 긋고 메모를 하며 책을 아주 험하게 본다는 저자 김하나는 이렇게 말한다. “책 읽기를 강조하는 지엄한 말들은 어디나 넘쳐난다. 그리고 바로 그 이유 때문에 많은 사람들은 책 읽기를 숙제처럼 여긴다. […] 하지만 전혀 그렇지 않다. 독서는 대화다.

물론 내 반응을 작가가 알아차릴 수는 없지만 적어도 내가 책을 읽는 동안은 작가의 이야기를 듣고 나는 그에 반응하며, 즐겁게 대화를 나누는 것이다. 즐겁지 않은 대화를 억지로 할 필요는 없다. 모두가 위대하다고 하는 책도 마찬가지다.

모두가 위대하다고 하는 사람과의 대화와도 같이, 그는 나와 맞을 수도 있고 아닐 수도 있다.” 책을 읽는 일도, 그림을 보는 일도 대화라고 생각하면 쉬워진다. 친구와 대화할 때 정답을 정해두고 했던가? 우리는 상대의 생각을 그대로 흡수하기 위해서, 서로 똑같은 감상을 말하기 위해서 대화하는 게 아니다.

그저 요즘 생각하고 느낀 것을 말할 뿐이다. 더 정확하고 섬세하게 말하려 할수록 마음을 언어로 잘 옮길 수는 있겠지만, 거기에 정답이 있는 건 아니다. 그리고 아마 우리가 어떤 감상을 말하든, 작가라면 이렇게 답할 것이다.

“그렇게 느끼셨나요? 그것이 바로 이 작품이 말하려던 바입니다.” 하나의 정해진 답이 있다고 가정하면, 나머지는 모두 오답이 된다. 문학은 그렇게 말하지 않는다. A의 답, B의 답, C의 답이 있을 수 있으며 그 모두가 나름의 답이라 말한다. 네가 느낀 것이 옳다고.

그런 감상, 그런 해석도 가능하다고. 어쩌면 우리가 삶에서 멘토를 찾으려 하는 것도 마찬가지 아닐까? 사는 일에 정답이 있다고 생각해서다. 삶은 불확실성 투성이고 이번 생은 처음이라 아무래도 모르겠고, 그래서 우리는 고민할 필요 없는 ‘정답’을 바란다.

누군가 이미 찾아놓은 답이 있다면 그대로 따라 살고 싶기도 하다. 그런데 살아온 환경도, 가치관도, 바라는 미래도 다른 사람의 말을 그대로 믿고 따르는 게 내 삶에 무슨 도움이 될까? 누군가의 답은 다만 참고할 수 있을 뿐이다. 하물며 자신이 찾아낸 답 역시 삶의 시기에 따라 변하기도 한다.

그때는 이게 옳은 것 같았는데, 더 이상 옳지 않다고 여겨지는 시기도 온다. 그러니 ‘날 보고 있다면 정답을 알려달라’고 외치던 우리에게 필요한 답은 이미 다 우리 안에 있는지도 모른다. 삶에 정답이 없다는 것은, 언제든 고쳐 쓸 수 있다는 뜻이기도 하다.

나는 이 문제가 서술형 주관식인 점이 특히 마음에 든다. 우리는 그저 삶을 통해 긴 답을 써나가는 중이니, 타인의 답을 받아 적으려 하지 말고 각자 자신의 답을 풀어가면 된다. 다행인 것은 자기만의 의미 있는 답을 적어나가는 사람이 있다면—그것이 모두의 정답이 될 순 없겠지만—또 다른 누군가를 성장시킬 수 있는 해답이 되어주기도 한다는 것. 그렇다면 삶 역시도 대화라고 부를 수 있을 것이다.

[829호 think]

Illustrator 키미앤일이

#829호#829호 think#829호 대학내일