대학내일

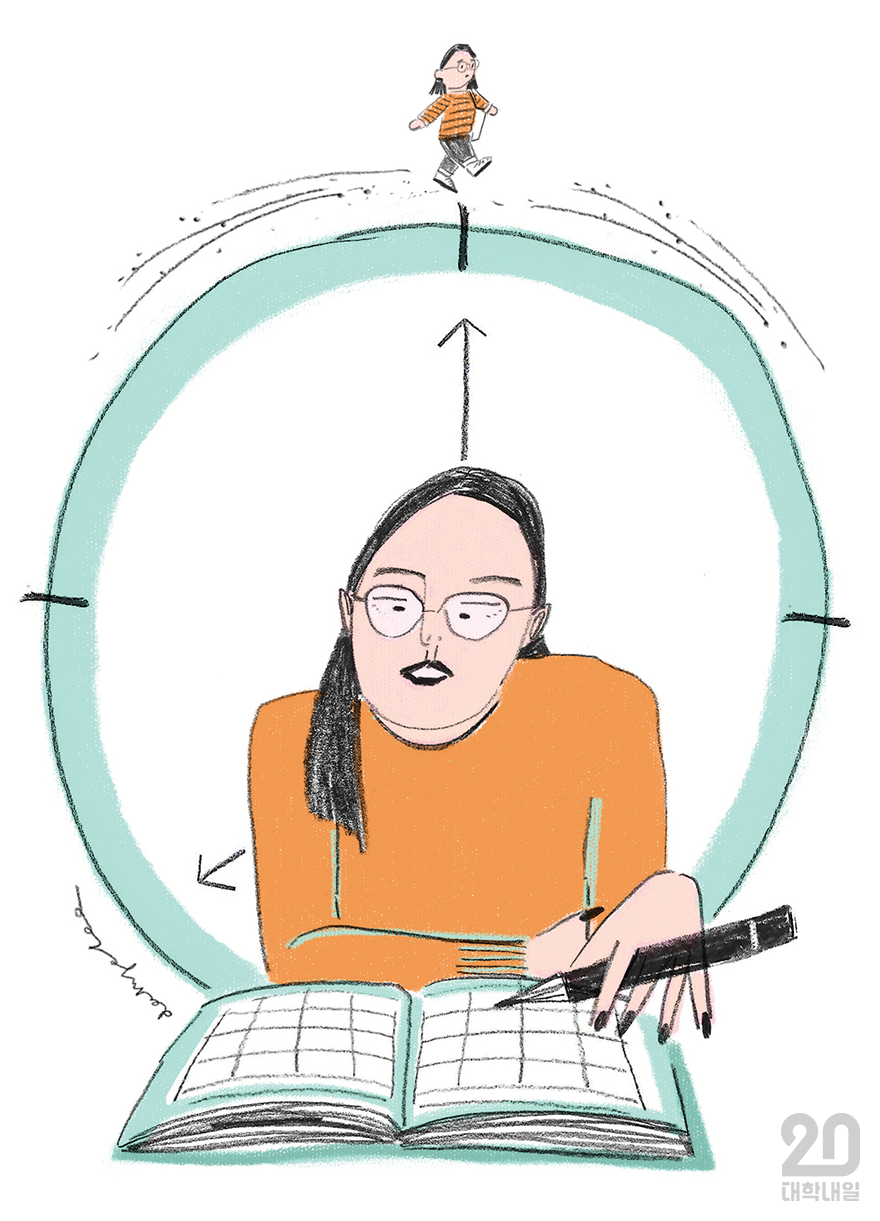

[독립일기] -23화- 다이어리 뫼비우스의 띠

해가 바뀌는 걸 핑계 삼아 이것저것 사들이기 좋은 12월

서점의 문구 코너에 가보면, 색색의 예쁜 표지와 다양한 구성을 갖춘 다이어리들이 인간들을 유혹하고 있다. “이봐요, 이 정갈한 네모 칸 좀 봐요. 이 칸을 하나하나 채워나가는 알찬 하루를 상상해보라고요.” “난 만년필도 번지지 않는 궁극의 질을 갖췄어요. 당신의 인사이트를 마음껏 끄적여봐요!” 그럼 그 앞에 선 바보 같은 인간은 오지 않을 미래를 상상하며 ‘흐흐’ 웃다가 집어 들고 마는 것이다.

작년 요맘때 똑같은 표정으로 사서, 지금은 어디에 처박혀 있는지도 모르는 ‘(심적으론 이미)구 다이어리’는 까맣게 잊은 채로. 그리고 요즘 나를 ‘흐흐’ 웃게 만드는 물건. 가죽 공방에서 커버를 한 땀 한 땀 만들고 속지를 줄로 끼워 쓰는 다이어리인데, 값은 좀 비싸지만 매년 종이만 교체하면 영원히도 쓸 수 있다. 가죽은 손때가 묻을수록 멋을 더한다니 그 점도 기대가 되고.

한 장에 일주일이 다 들어있는 구성은 몇 줄 쓰지도 못 할 것 같아서 굳이 데일리 칸이 큰 걸 고르고 골라 샀는데. 막상 쓰려고 보니 소설 한 편을 써도 될 만큼 광활하게 느껴졌다. 아니, 난 오늘도 똑같이 회사 가고 끝나고 밥 먹고 가끔 남자친구 만나고. 길게 쓸 만한 일이 없는 걸. 내가 호메로스라면 또 모를까….

한 줄이라도 쓰기 위해서는, 아침에 일어나 머리 감은 순간부터 잠들기 직전까지의 평범한 사건들 사이에서 기쁨을 세심하게 캐내야 했다. 그렇게 샅샅이 찾아낸 감사한 일들이 종이에 쓰였다. “오늘 저녁 훈제 오리 맛있었다. 감사.” “사장님이 연말이라고 보너스 5만원 주셨다. 감동적이다. 감사.” 나름 분발해서 네 달 정도 꾸준히 쓰다가 이래저래 바빠지면서 또 잊어버린 모양이었다.

#838호#838호 대학내일#838호 독립일기