대학내일

그들은 왜 이제야 주인공이 되었을까

이토록 가슴 벅찬 이야기

히든 피겨스

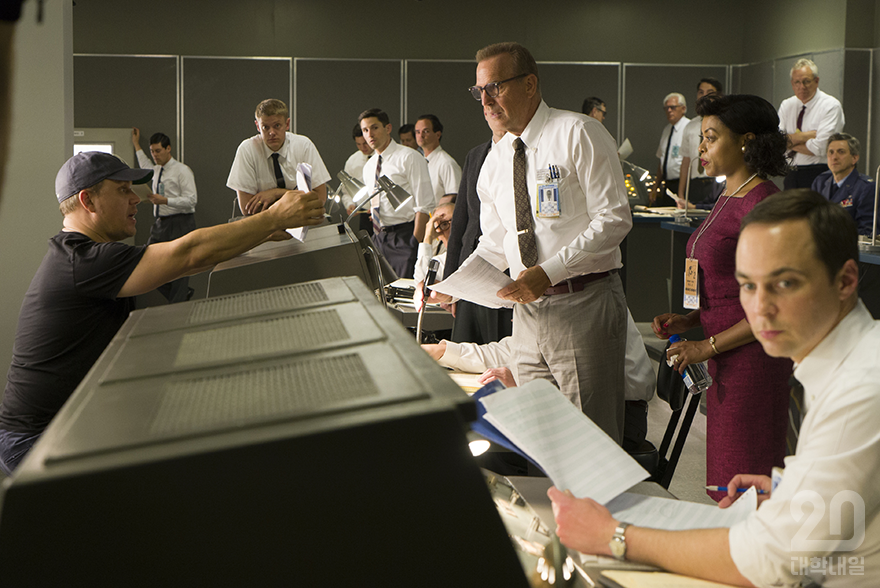

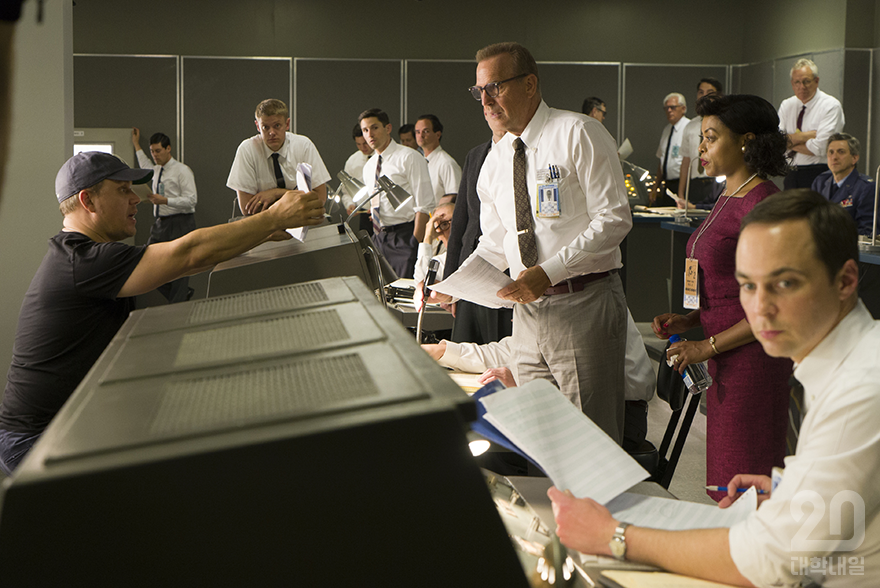

감독 데오도르 멜피 출연 타라지 P. 헨슨, 옥타비아 스펜서, 자넬 모네

수학 영재로 태어나 숫자로는 누구에게도 지지 않는 캐서린 존슨(타라지 P. 헨슨), 기계를 잘 다루고 사람은 더 잘 다루는 도로시 본(옥타비아 스펜서), 꼼꼼하면서도 창의적인 아이디어로 상사에게 인정받는 메리 잭슨(자넬 모네). 세 명의 공통점은 흑인, 여성, 그리고 매일 NASA로 출근한다는 것. 이들은 로켓에 사람을 태워 우주로 쏘아 보내는 역사적인 프로젝트에 힘을 보탠다. 1962년 2월 20일, 전 세계가 지켜보는 가운데 카운트다운이 시작된다.

보고 나면 행복해지는 영화다. 세 명의 주인공은 시종일관 당당하고, 솔직하고, 멋지다. 바라는 대로 이야기가 척척 진행되니, 앞으로 뭐든지 할 수 있을 것 같은 마음까지 들게 한다. 그러나 현실은 영화처럼 매끄럽지만은 않다. 이토록 가슴 벅찬 이야기가 지금에야 알려졌다는 것 자체가 흑인에 대한, 여성에 대한 차별이 여전히 남아 있음을 증명한다. <히든 피겨스>는 시작에 불과하다.

팻말이 부서져도 법은 그대로였다

1960년대 초 미국의 흑인들은 백인들과 화장실을 따로 써야 했다. 식당·극장 등 공공시설에서는 다 그랬다. 캐서린이 화장실에 가기 위해 800m나 되는 거리를 뛰어다녀야 했던 이유다. 영화에서는 알 해리슨(케빈 코스트너)이 해결사처럼 나선다. 커피포트에 붙은 ‘유색인 전용’ 스티커를 뜯어버리고, 화장실에 붙은 ‘colored’ 팻말을 망치로 때려 부순다. 백인 남성의 솔선수범으로 문제는 간단히 해결되고, 캐서린은 이제 뛸 필요가 없다.

그러나 이건 픽션이다. 현실에서 때려 부숴야 할 건 팻말이 아니라 법이었다. 훨씬 더 많은 노력이 필요했고, 백인 남성이 아닌 흑인 남녀가 앞장섰다.

1876년 만들어진 짐 크로법은 “공공시설에서는 백인과 유색인종을 분리한다”는 내용을 담고 있다. 서로 마주칠 일 없게 해 인종 갈등을 줄이겠다는 취지지만, 사실은 핑계에 불과했다. 백인 구역을 ‘침범’했다는 이유로 많은 흑인들이 두들겨 맞거나 붙잡혀 갔다.

1955년 12월 1일 앨라배마 주 한 버스 안, 승객과 버스 기사 사이에 실랑이가 붙었다. 백인에게 자리를 양보하라는 ‘합법적인’ 요구를 흑인 여성 로자 파크스가 거부한 것이다. 그녀는 말했다. “내가 일어날 필요가 없다고 생각해요.” 로자 파크스는 무혐의로 풀려났지만, 분노한 흑인들은 382일간 버스 승차를 거부했다.

로자 파크스 사건은 전국적인 흑인 인권 운동으로 번졌고, 짐 크로법은 결국 1965년 폐지됐다. 첫 번째 흑인 대통령이 나오기까지는 43년이 더 걸렸다.

1960년대 초 미국의 흑인들은 백인들과 화장실을 따로 써야 했다. 식당·극장 등 공공시설에서는 다 그랬다. 캐서린이 화장실에 가기 위해 800m나 되는 거리를 뛰어다녀야 했던 이유다. 영화에서는 알 해리슨(케빈 코스트너)이 해결사처럼 나선다. 커피포트에 붙은 ‘유색인 전용’ 스티커를 뜯어버리고, 화장실에 붙은 ‘colored’ 팻말을 망치로 때려 부순다. 백인 남성의 솔선수범으로 문제는 간단히 해결되고, 캐서린은 이제 뛸 필요가 없다.

그러나 이건 픽션이다. 현실에서 때려 부숴야 할 건 팻말이 아니라 법이었다. 훨씬 더 많은 노력이 필요했고, 백인 남성이 아닌 흑인 남녀가 앞장섰다.

1876년 만들어진 짐 크로법은 “공공시설에서는 백인과 유색인종을 분리한다”는 내용을 담고 있다. 서로 마주칠 일 없게 해 인종 갈등을 줄이겠다는 취지지만, 사실은 핑계에 불과했다. 백인 구역을 ‘침범’했다는 이유로 많은 흑인들이 두들겨 맞거나 붙잡혀 갔다.

1955년 12월 1일 앨라배마 주 한 버스 안, 승객과 버스 기사 사이에 실랑이가 붙었다. 백인에게 자리를 양보하라는 ‘합법적인’ 요구를 흑인 여성 로자 파크스가 거부한 것이다. 그녀는 말했다. “내가 일어날 필요가 없다고 생각해요.” 로자 파크스는 무혐의로 풀려났지만, 분노한 흑인들은 382일간 버스 승차를 거부했다.

로자 파크스 사건은 전국적인 흑인 인권 운동으로 번졌고, 짐 크로법은 결국 1965년 폐지됐다. 첫 번째 흑인 대통령이 나오기까지는 43년이 더 걸렸다.

흑인 여성들이 NASA에서 일할 수 있었던 이유

그럼 더 궁금해진다. 백인과 흑인이 커피포트도 따로 쓰던 시대에 NASA는 왜 흑인 여성들을 뽑았을까. NASA의 사진 자료를 보면 직원들의 인종도 성별도 다양하다. 특별히 평등을 지향해서? 아니다. 다급해서다.

당시 미국에 무엇보다 중요했던 건 소련과의 경쟁이었다. 우주를 선점하는 쪽이 세계를 손에 넣는다고 믿고 있던 상황에서 1957년 소련이 최초의 인공위성 ‘스푸트니크’를 궤도에 올린 것이다. 사실 원래 쏘아 올리려던 과학 실험용 위성은 좀 더 무거웠다. 그러나 미국에서도 인공위성 발사를 준비 중이었기 때문에 ‘최초’가 되려면 이번에 반드시 성공해야 했다. 결국 가벼운 ‘스푸트니크’를 선택했다. 그만큼 두 나라 모두 치열했다. 유리 가가린까지 우주 비행에 성공하면서 미국은 또다시 뒤처졌다. 이제 NASA에게 흑인인지 여성인지는 중요하지 않았다. 우주 경쟁에서 이기기 위해 필요한 건 오직 실력이었다.

실력이 있어도 그것을 100% 발휘하기까지는 장애물이 많았다. NASA는 남자들이 만든 직업 세계다. 여자는 브리핑에 참석할 수도, 보고서에 이름을 넣을 수도 없었다. “지성을 낫처럼 휘둘러서 낮은 기대 수준이라는 잡초를 제거해야 했다.”

도로시는 스스로 롤 모델이 되었다. 컴퓨터가 계산기를 대체할 거라는 걸 미리 알고, 프로그래밍을 익혀야 한다고 동료들을 설득했다. 얼마 뒤, 그녀와 그녀의 동료들은 까다로운 대형 컴퓨터를 다루는 부서에 자리 잡을 수 있었다. NASA의 흑인 여성들은 기회를 놓치지 않음으로써 다음 세대의 길잡이가 되었다.

그럼 더 궁금해진다. 백인과 흑인이 커피포트도 따로 쓰던 시대에 NASA는 왜 흑인 여성들을 뽑았을까. NASA의 사진 자료를 보면 직원들의 인종도 성별도 다양하다. 특별히 평등을 지향해서? 아니다. 다급해서다.

당시 미국에 무엇보다 중요했던 건 소련과의 경쟁이었다. 우주를 선점하는 쪽이 세계를 손에 넣는다고 믿고 있던 상황에서 1957년 소련이 최초의 인공위성 ‘스푸트니크’를 궤도에 올린 것이다. 사실 원래 쏘아 올리려던 과학 실험용 위성은 좀 더 무거웠다. 그러나 미국에서도 인공위성 발사를 준비 중이었기 때문에 ‘최초’가 되려면 이번에 반드시 성공해야 했다. 결국 가벼운 ‘스푸트니크’를 선택했다. 그만큼 두 나라 모두 치열했다. 유리 가가린까지 우주 비행에 성공하면서 미국은 또다시 뒤처졌다. 이제 NASA에게 흑인인지 여성인지는 중요하지 않았다. 우주 경쟁에서 이기기 위해 필요한 건 오직 실력이었다.

실력이 있어도 그것을 100% 발휘하기까지는 장애물이 많았다. NASA는 남자들이 만든 직업 세계다. 여자는 브리핑에 참석할 수도, 보고서에 이름을 넣을 수도 없었다. “지성을 낫처럼 휘둘러서 낮은 기대 수준이라는 잡초를 제거해야 했다.”

도로시는 스스로 롤 모델이 되었다. 컴퓨터가 계산기를 대체할 거라는 걸 미리 알고, 프로그래밍을 익혀야 한다고 동료들을 설득했다. 얼마 뒤, 그녀와 그녀의 동료들은 까다로운 대형 컴퓨터를 다루는 부서에 자리 잡을 수 있었다. NASA의 흑인 여성들은 기회를 놓치지 않음으로써 다음 세대의 길잡이가 되었다.

여전히 여성을 짓누르는 무거운 짐

우주 개발에 기여한 여성들의 성공담은 50여 년 전의 이야기다. 그 후 제2의 캐서린이 여러 명 등장했을 법도 하다. 그러나 아직도 단박에 떠올릴 여성 수학·과학자의 이름은 많지 않다. 감춰진(hidden) 게 아니라 아예 차단된 것 아닐까. 논리적 추론을 무엇보다 중시하는 과학계가 이 문제만큼은 모른 척한다.

『랩걸 Lab girl』을 펴낸 과학자 호프 자런은 연구 성과를 올릴 때마다 ‘그럴 리 없는데…’라는 표정을 지으며 위아래로 훑어보는 사람들의 시선을 느꼈다. 그녀는 “지금 네가 절대 너일 리 없다는 말을 끊임없이 듣고, 그 경험이 축적되어 나를 짓누르는 무거운 짐이 되는 것”으로 성차별을 정의한다.

임신이라는 ‘생물학적 차이’는 차별을 정당화하는 근거가 된다. 존스홉킨스 대학은 그가 임신하자 연구실 출입을 금지한다. 사고가 나면 책임질 수 없다는 이유였다. 흑인 차별이 ‘갈등 예방을 위한’ 것이라던 변명이 떠오른다. 영화 의 배경으로부터 40년이 지난 2002년의 일이다.

15년이 더 지난 지금은 어떤가. 낮은 출산율의 책임을 고학력·고소득 여성에게 뒤집어씌우는 시대다. 캐서린은 대학원을 다니다가, 도로시와 메리는 일을 하다가 아이를 가졌다. 그들이 임신을 축복으로 받아들일 수 있었던 건 언제든 돌아올 수 있다고 믿었기 때문이다. 출산이 곧 ‘경력 단절’로 이어지는 지금, 여성들은 호프 자런처럼 생각하지 않을까. “이 아기가 태어남으로써 인생의 일부분이 끝날 것이라는 사실에 대해 오랫동안 깊이 슬퍼했다.”

우주 개발에 기여한 여성들의 성공담은 50여 년 전의 이야기다. 그 후 제2의 캐서린이 여러 명 등장했을 법도 하다. 그러나 아직도 단박에 떠올릴 여성 수학·과학자의 이름은 많지 않다. 감춰진(hidden) 게 아니라 아예 차단된 것 아닐까. 논리적 추론을 무엇보다 중시하는 과학계가 이 문제만큼은 모른 척한다.

『랩걸 Lab girl』을 펴낸 과학자 호프 자런은 연구 성과를 올릴 때마다 ‘그럴 리 없는데…’라는 표정을 지으며 위아래로 훑어보는 사람들의 시선을 느꼈다. 그녀는 “지금 네가 절대 너일 리 없다는 말을 끊임없이 듣고, 그 경험이 축적되어 나를 짓누르는 무거운 짐이 되는 것”으로 성차별을 정의한다.

임신이라는 ‘생물학적 차이’는 차별을 정당화하는 근거가 된다. 존스홉킨스 대학은 그가 임신하자 연구실 출입을 금지한다. 사고가 나면 책임질 수 없다는 이유였다. 흑인 차별이 ‘갈등 예방을 위한’ 것이라던 변명이 떠오른다. 영화 의 배경으로부터 40년이 지난 2002년의 일이다.

15년이 더 지난 지금은 어떤가. 낮은 출산율의 책임을 고학력·고소득 여성에게 뒤집어씌우는 시대다. 캐서린은 대학원을 다니다가, 도로시와 메리는 일을 하다가 아이를 가졌다. 그들이 임신을 축복으로 받아들일 수 있었던 건 언제든 돌아올 수 있다고 믿었기 때문이다. 출산이 곧 ‘경력 단절’로 이어지는 지금, 여성들은 호프 자런처럼 생각하지 않을까. “이 아기가 태어남으로써 인생의 일부분이 끝날 것이라는 사실에 대해 오랫동안 깊이 슬퍼했다.”

참고한 책들『히든 피겨스』, 마고 리 셰털리, 동아엠앤비, 2017. 『로자 파크스 나의 이야기』, 로자 파크스/짐 해스킨스, 문예춘추사, 2012. 『NASA, 우주개발의 비밀』, 토머스 D. 존스/마이클 벤슨, 아라크네, 2017. 『랩걸 Lab Girl』, 호프 자런, 알마, 2017.

#영화#히든피겨스